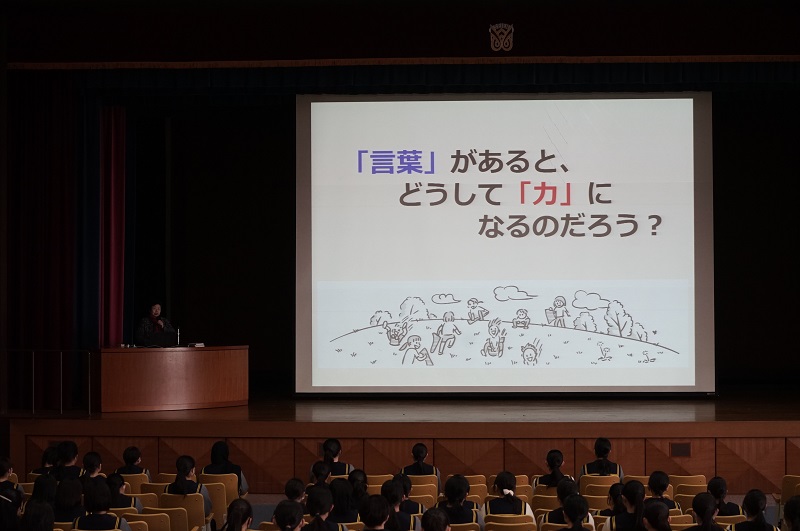

本日2月15日は、今年度最後の講堂朝会でした。家庭学習中の高3生を除き、講堂に5学年の生徒が集まりました。今年度最後のテーマは「言葉」です。「言葉を力にする」というタイトルでお話しました。

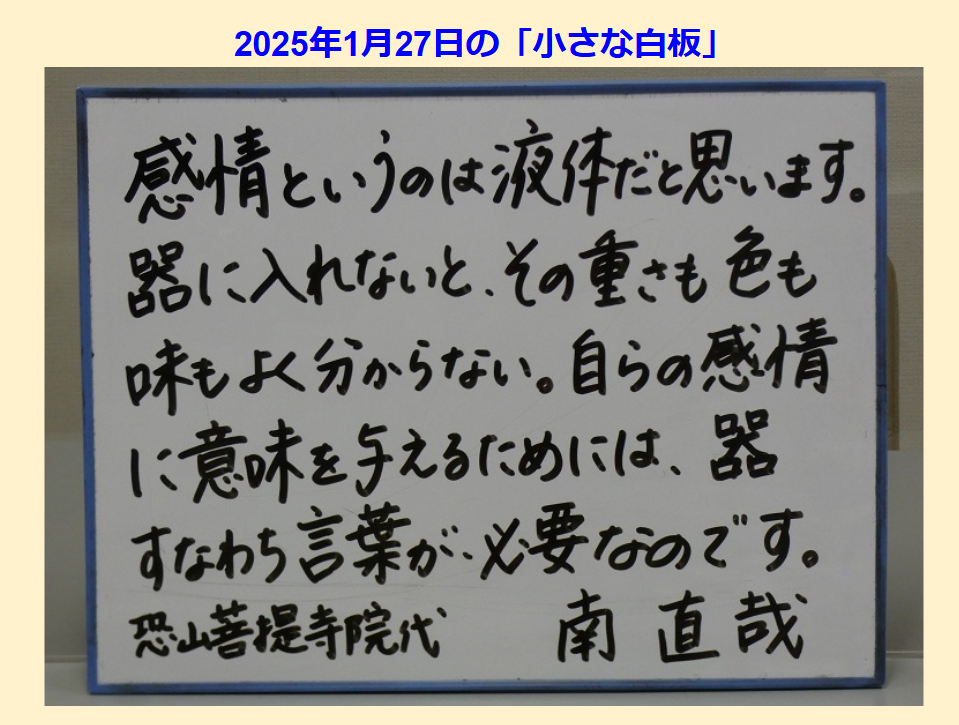

「言葉」があるとどうして「力」になるのだろうか。それを、恐山菩提寺の院代 南直哉(みなみじきさい)さんの言葉を手掛かりに考えました。

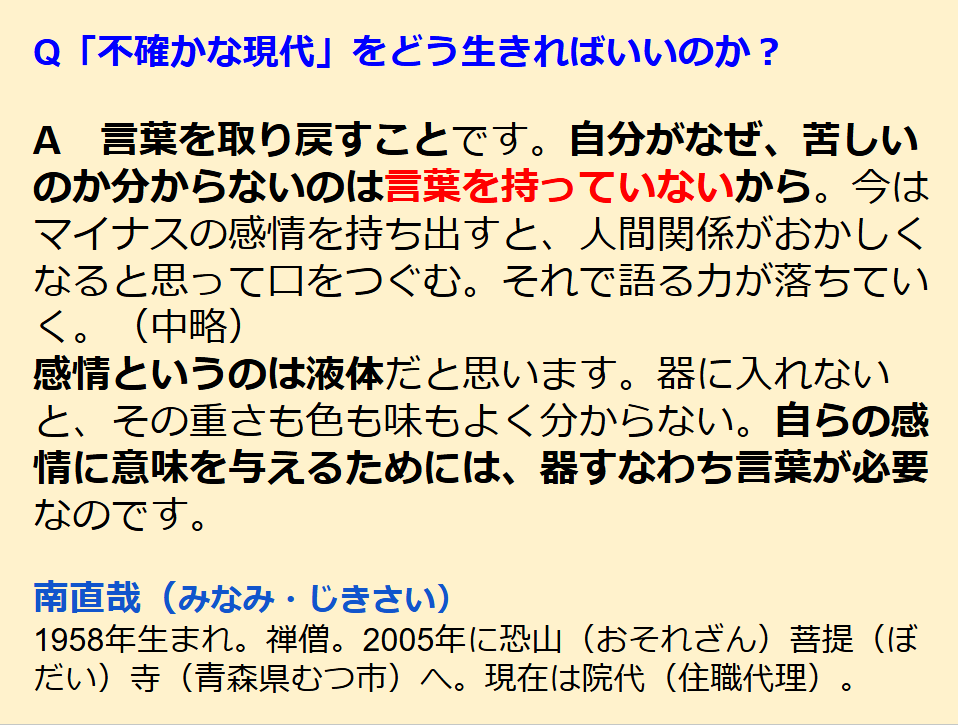

朝日新聞ウェブ版の1月2日の記事「恐山菩提寺の院代が語る『不確かな」現代 生きるためにすべきことは」から、南さんの次の言葉を取り上げ、その意味を近くの友達と説明し合ってもらいました。

南さんは、「感情」が液体、それを入れる器が「言葉」だとおっしゃり、「言葉を持たないと苦しい」ことを説明してくださっています。自分の言葉にできたらいいなと思い、私は客席の活発な話し合いを見守りました。

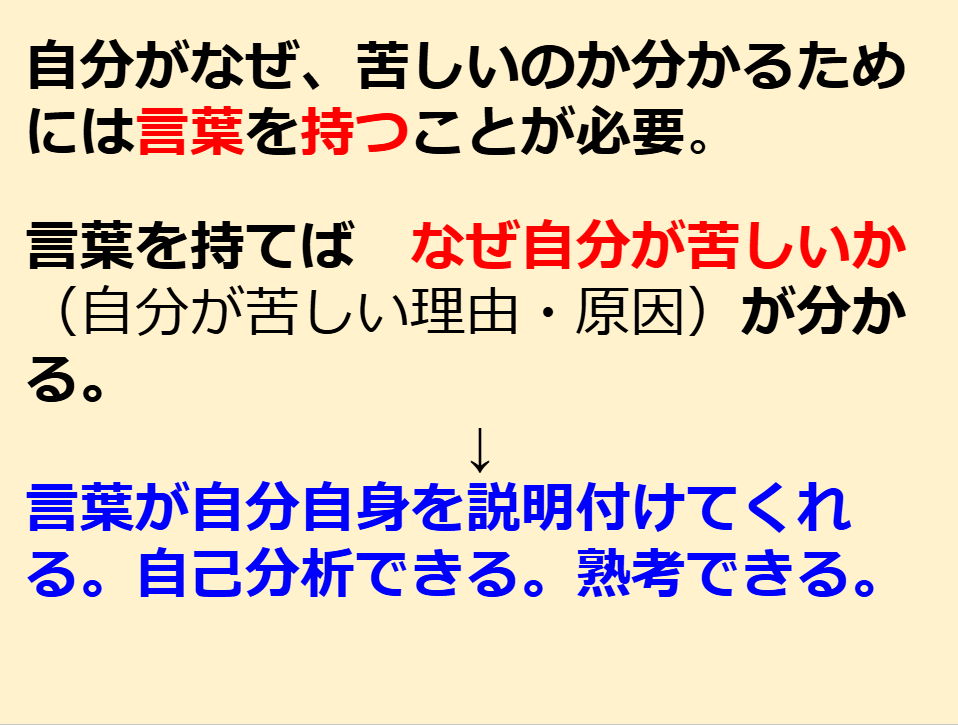

そのうえで、南さんの言葉を解釈してみました。次のスライドがそのまとめです。

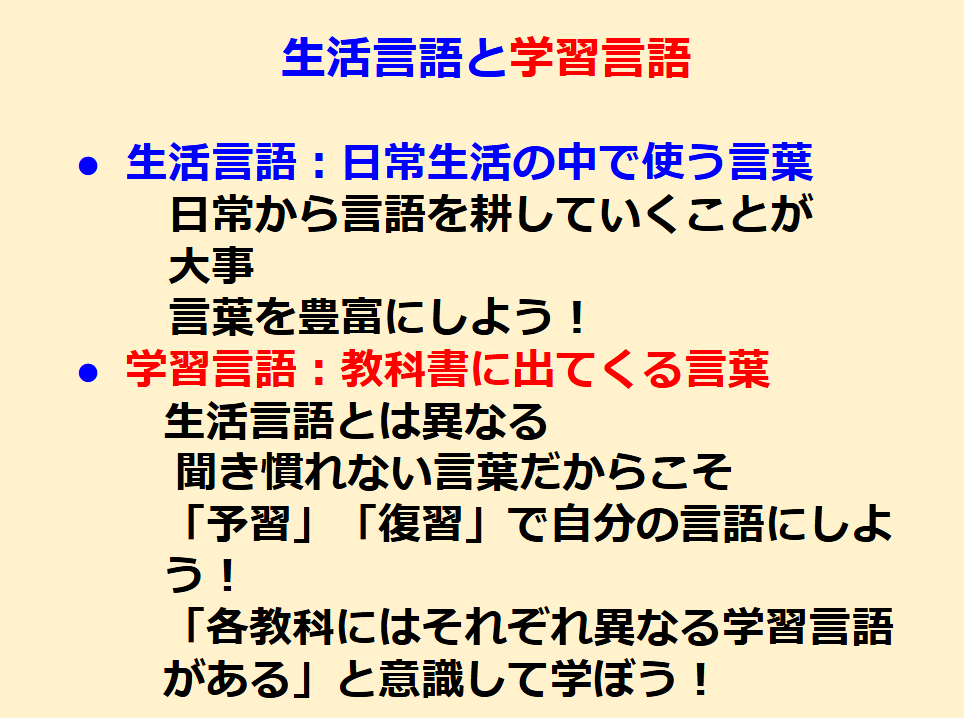

つづいて、リーディングスキルテストを開発した新井紀子さんの最新本「シン読解力」から、「生活言語」と「学習言語」の違いについて説明しました。「生活言語」について、日頃からボキャブラリーを増やしてほしい、そのために好奇心を持って言葉を自分のものにしてほしいということを話し、次いで、「学習言語」とは何かの説明をしました。

「学習言語」は、日ごろの生活の中ではあまり使わない言葉であり、教科書に出てくる言葉です。しかも、教科ごとに作法が違い、そこに生徒は戸惑いや挫折を感じて、その教科の解き方が分からなくなってしまうのです。教科で出会った学習言語をしっかり理解し、自分で使うようになれたら、教科書をしっかり読み解く力がつくはずです。そのためには、予習や復習が不可欠。放り出さないでコツコツ勉強すること、先生方もその教科の「学習言語」が独特であることを理解したうえで授業に臨んでいくということを話しました。

オオバの昔ばなしも3つほど挟みました。古典が苦手だった話、「天声人語」で言葉や文章表現が広がった話、そして「日本国憲法」前文の難解な語彙に触れた時の私の思い…。いずれも西遠時代の思い出(ロングロングアゴー)、私自身の「学習言語」の体験です。

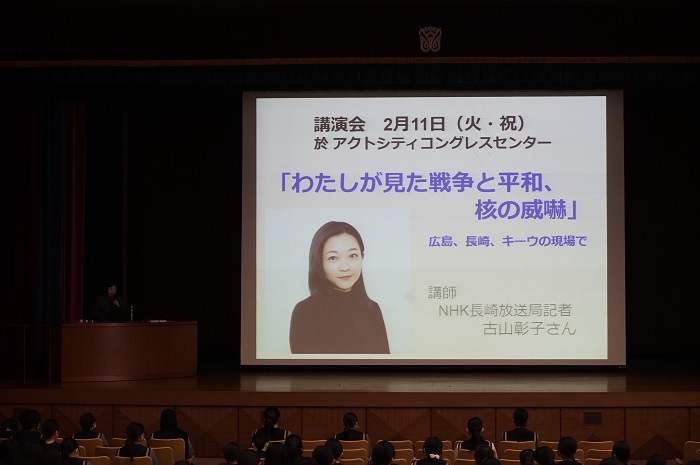

「言葉の力」について、このように説明をしたうえで、最後の話題に移りました。皆さんにご紹介したのは、浜松出身のNHK記者 古山彰子さんです。2月11日に聞いた後援会のお話は、12日のブログにも掲載しました。古山さんが講演会で「言葉」を使って私たちに訴えようとしたこと、それを生徒の皆さんにも伝えました。

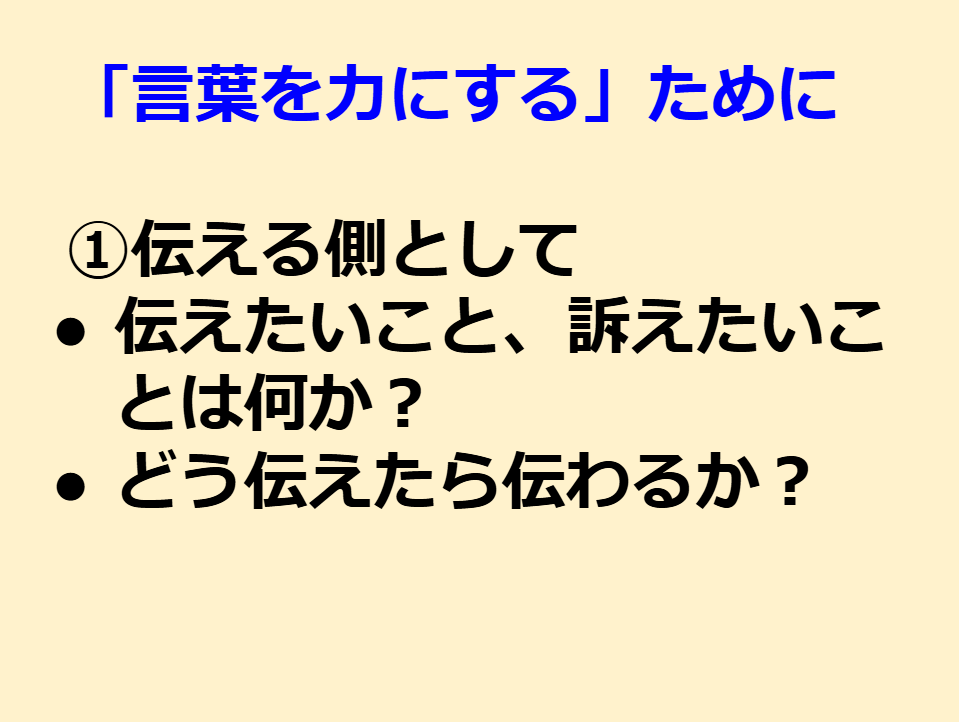

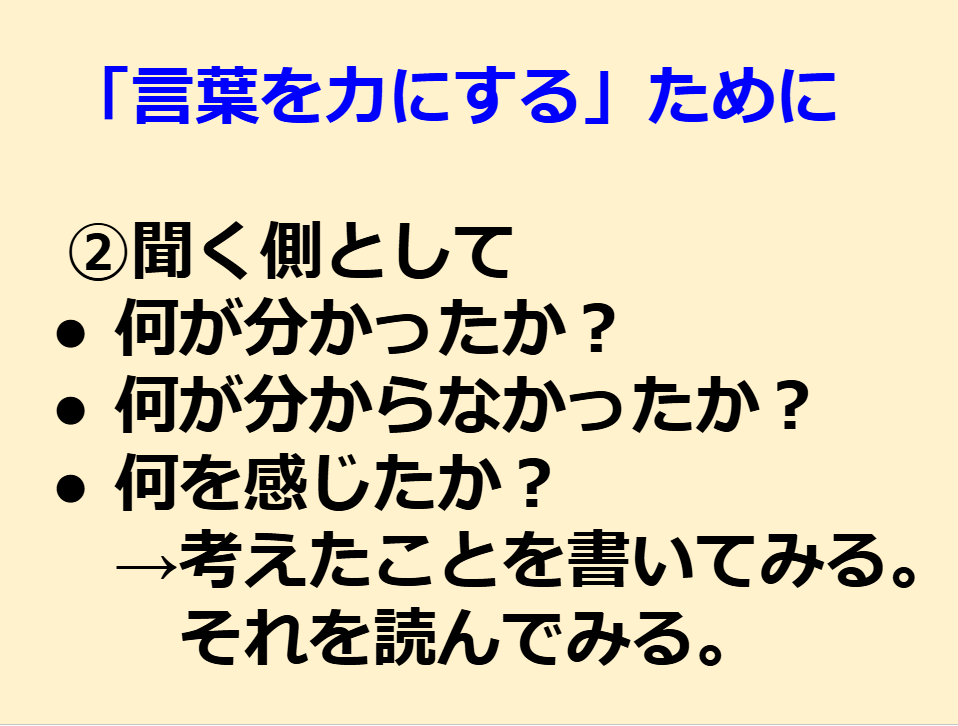

そして、「伝える側」「聞く側」としてどういう姿勢を持つべきかを最後にお話ししました。

今日の集会記録には、このことを意識して「考えたこと」を文章にしてほしいなと思っています。

さあ、皆さんは「言葉」を持っていますか? 「言葉」を力にしていますか? 言葉の力を意識して生活し、成長していきたいですね。