2月15日、今年度最後の講堂朝会で「言葉を力にする」というテーマで全校生徒に話をしました。

その感想が「集会記録」という形で届いています。 一番反響が大きかったのは、恐山菩提寺院代の南直哉さんの言葉でした。今日は、その感想を少しご紹介します。

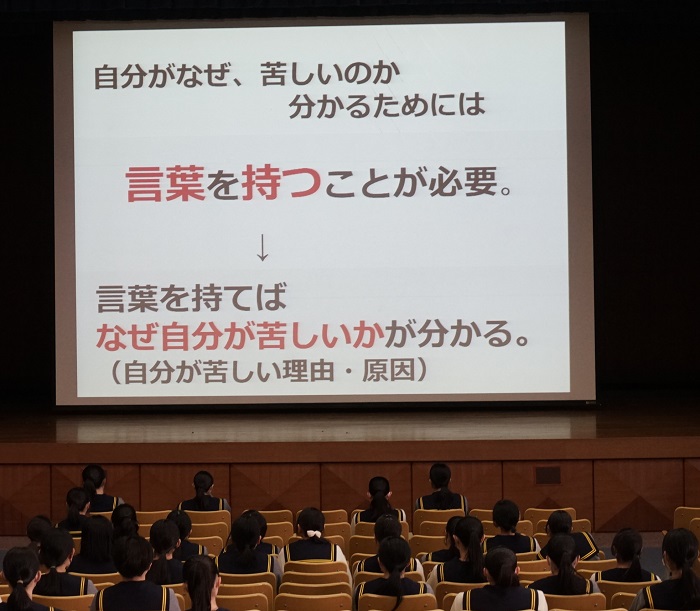

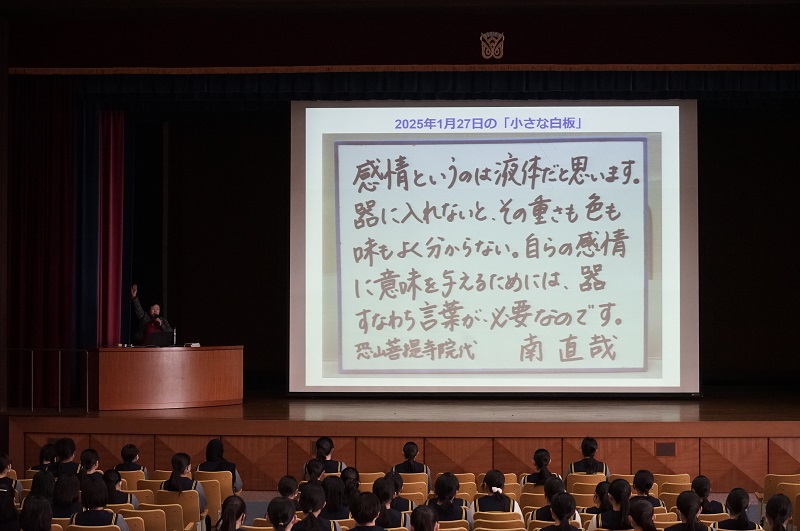

今回の講堂朝会は言葉を力にというテーマでした。そこで取り上げられたのは、恐山菩提寺の南さんの言葉でした。その言葉は、1月27日に図書館入口に飾られていて、私もその日にその言葉を読みました。その時はどういう意味なのかはっきり分からず、あまり心に響きませんでした。しかし、講堂朝会で「自分がなぜ苦しいのか分かるためには言葉を持つことが必要」という意味だったことがわかりました。(中学1年)

今回の講堂朝会では、まず最初に恐山菩提寺の院代である南直哉さんの言葉が紹介されました。感情を液体だとして 言葉を器に例えたものです。どういう意味なのかいざ話し合ってみると、自分の解釈をどう伝えたらいいのか難しかったです。思ったこと、感じたことを人に伝えるためには、ある程度の語句や文章力をもつ必要があると感じました。意味をまとめたスライドを見て「言葉をもつことで なぜ自分が苦しいのかがわかり、自己分析ができる」というところまで、文章を裏返して分析することができるのはすごいと思いました。(中学2年)

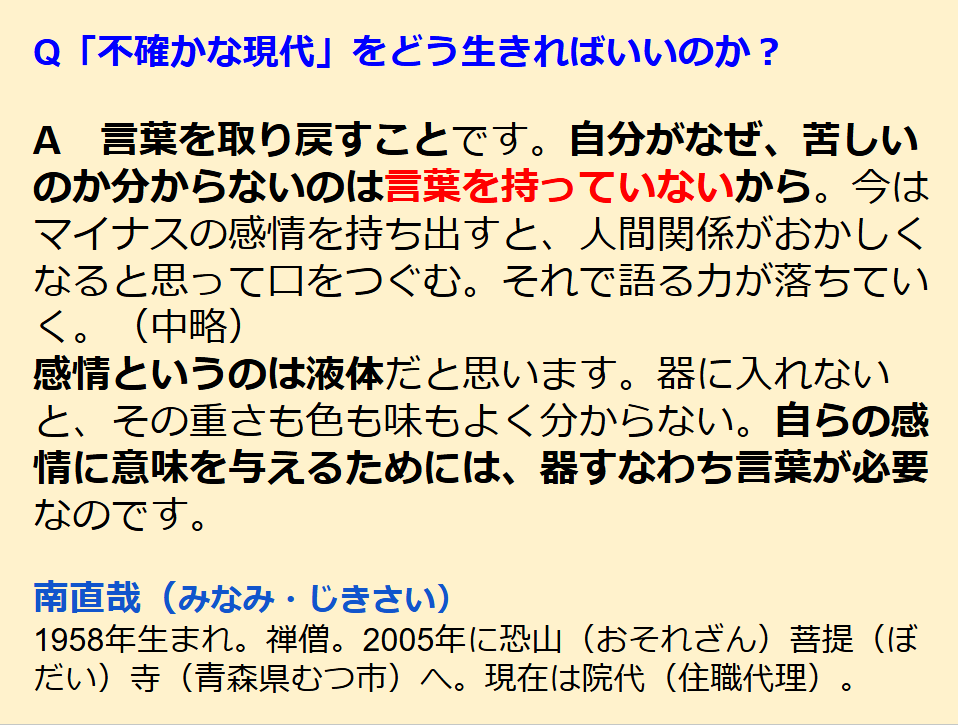

校長先生のお話の中に、恐山菩提寺の院代の言葉が出てきました。「感情が液体?器?重さ?色?」と隣の友達と思いながら色々と考察をしましたが、「二ュアンス的には感じ取れるものがあるんだけど、なにかって言われると説明できないよね」と話しました。そうして話し合いが終わり話を聞いていくうちに、「私は、生きていけないではないか」と思いました。なぜならば、不確かな現代を生きるためには「言葉を取り戻すこと、自分が何故苦しいのかわからないのは言葉をもっていないから、自分の感情に意味を与えるには、器すなわち言葉が必要」とスライドに大きく出されていたからです。話し合いで「二ュアンス的には感じ取れるものがあるんだけど、なにかって言われると説明できないよね」と話した自分がまさに当てはまっていると思いました。(高校2年)

実際に、言葉が出なくてイライラした体験を書いてくれた生徒もいました。

テストの前日、ずっと勉強していなかったので、まとめてババーッとやりました。その時何故だかイライラしてきて、兄に「何が嫌だったの?」と聞かれても何も答えられず、ただただソファーにうつぶせになって、足をバタバタするだけでした。自分も嫌になって、先のことを考えると苦しくて、涙も出てきました。本当に自分が何を考えているのか分からなかったです。(中学1年)

言葉を持つことの大切さが、生徒たちにはひしひしと伝わったようです。イライラと向き合う日々が想像されました。

言葉はとても大切なものです。言葉がなければ、私たちは自分の考えや感情を伝えることができません。だからこそ、使える語彙を増やしていくことが重要だと感じました。普段の会話や読書を通じて新しい言葉を学び、それを活用することで、より豊かな表現ができるようになりたいと思います。そして、私は人前に出て話す機会が多いが多いと思うので、そのような場面で、どうしたら伝わるかを考えて発言したいです。

校長先生のお話を通して、「言葉の力」を意識して生活することの重要性を学びました。これからは、自分の気持ちをしっかりと言葉にし、勉強や日常生活で言葉を味方につけて成長していきたいです。(中学3年)

南直哉さんの言葉を思い出しながら、私はこれからも自分の感情をよく見つめ、言葉を慎重に選ぶようにしたいです。そして、誰かの心に寄り添う言葉をかけられるような人になりたいと思います。(高校1年)

南直哉さんのお話をきっかけに、生徒の「言葉」に対する意識が大きく変わっていったなら嬉しいです。

これをお読みの皆さんは「言葉」についてどうお考えですか?ぜひ親子で、ご家族で、周囲の皆様と、言葉についてお話し合いください。

集会記録の紹介はまだ続きます。