皆さんは、学生ならば毎日文具を使っていますよね?もしかしたら、自分にとってのお気に入りの文具があるという人もいるのではないでしょうか。

学生ではない方でも、文具を使ったことがないという人はいないでしょう。そんな私たちの身近な存在である文具について、紹介します。

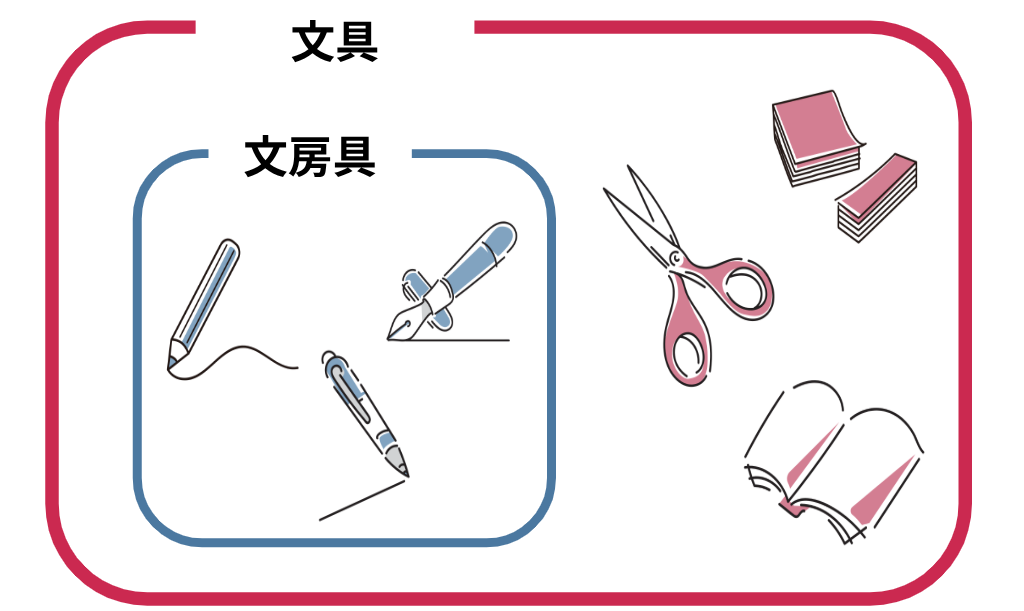

文具と文房具の違い

「文具」とは、学習や事務作業に使う道具の総称です。そして、似た言葉で「文房具」という言葉があります。文房具とは、筆記用具を中心に書くために必要な道具のことです。文具という枠の中で、文房具というひとまとまりがあります。

ペン先について

夏休みに私達は、ペン先について深く知るため、地元で有名な企業である、テイボー株式会社に、クラス全員で取材に行きました。

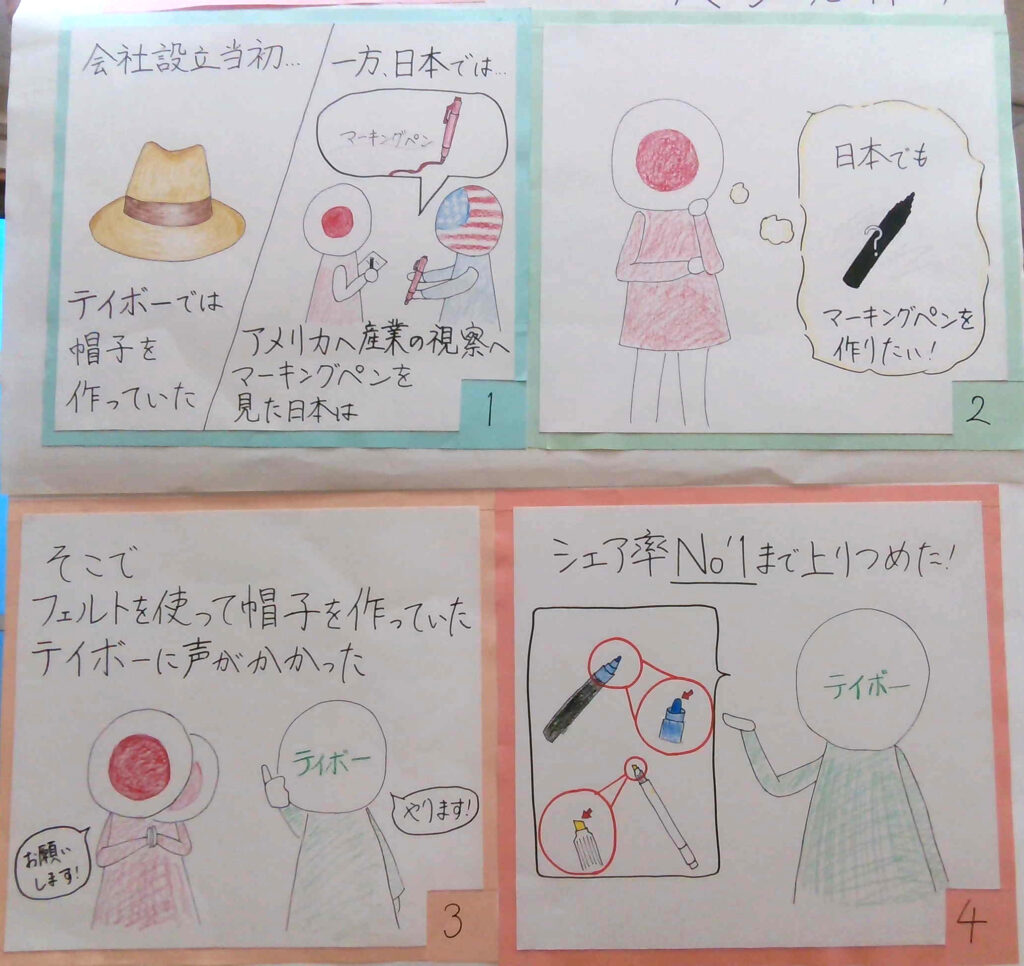

ペン先の開発を始めたきっかけ

テイボー株式会社のルーツは、フェルト製の帽子を製造していた帝国製帽株式会社にあります。

1951年、日本の産業視察団がアメリカを訪れた際、そこで目にしたマーキングペンに大きな可能性を感じ、日本での開発・製造を熱望しました。しかし、ペン先をアメリカと同じように製造することは技術的に困難でした。

そこで、フェルト加工の高い技術を持っていた帝国製帽株式会社に声がかかります。帽子作りに使っていたフェルトが、マーキングペンのペン先に活用できると見込まれたのです。この出会いをきっかけに、テイボー株式会社は事業を大きく転換。

日本の技術力を世界に示すペン先製造のトップシェアにまで上り詰め、現在もなお、ペン先開発・製造の技術を磨き続けています。

テイボー株式会社 ペン先製造のトップシェア

世界基準での評価=遠州の強み 技術力の高さの象徴

ペン先の仕組み

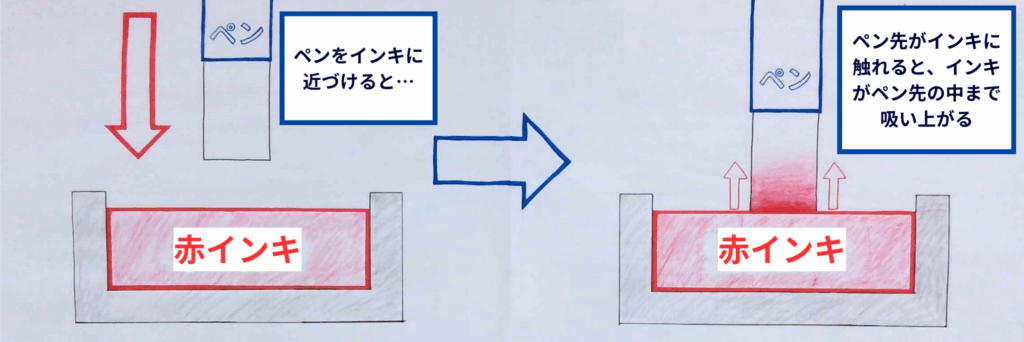

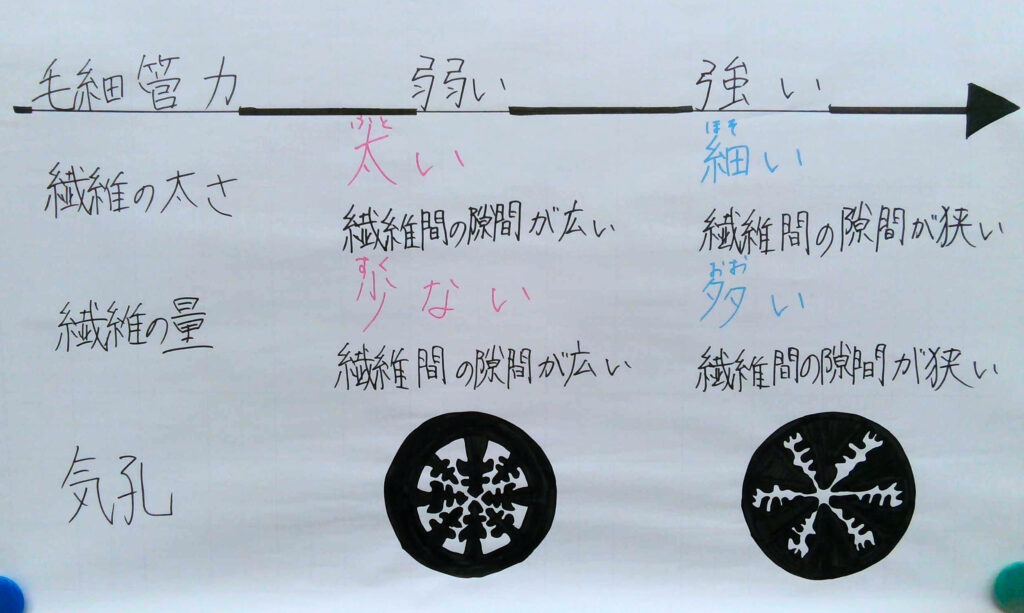

ペンのほとんどは、毛細管現象を利用しています。毛細管現象を引き起こす力を毛細管力と言います。

毛細管現象:細い管の中で液体が自然に上がったり下ったりする現象

毛細管現象により適切にインキを供給できるよう、ペン先の繊維の太さや量をインキの性質に合わせて調節しています。この部分は、日本人の特性ともいえる職人気質の部分が色濃く、高い技術を世界に示す一例となっています。

*気孔:インキを保持したり流すために設けられている 小さな穴のこと

毛細管現象の多面的・繊細な利用=世界トップシェアを支える洗練された技術力

カテーテル・ネイルライナー・アイライナー・リップライナーなどにも利用

文具の紹介

今回は、皆さんがよく使っている文具を2つ紹介します。

マーキングペン

中綿式または直液式のインキ貯蔵体から、毛細管現象によって先端のペン先へインキを送る筆記具の総称です。一般的に “マーカー” “サインペン” “フェルトペン” などと呼ばれます。

ペン先の種類

先程、紹介した、中綿式と直液式のペン先の2種類について紹介します。

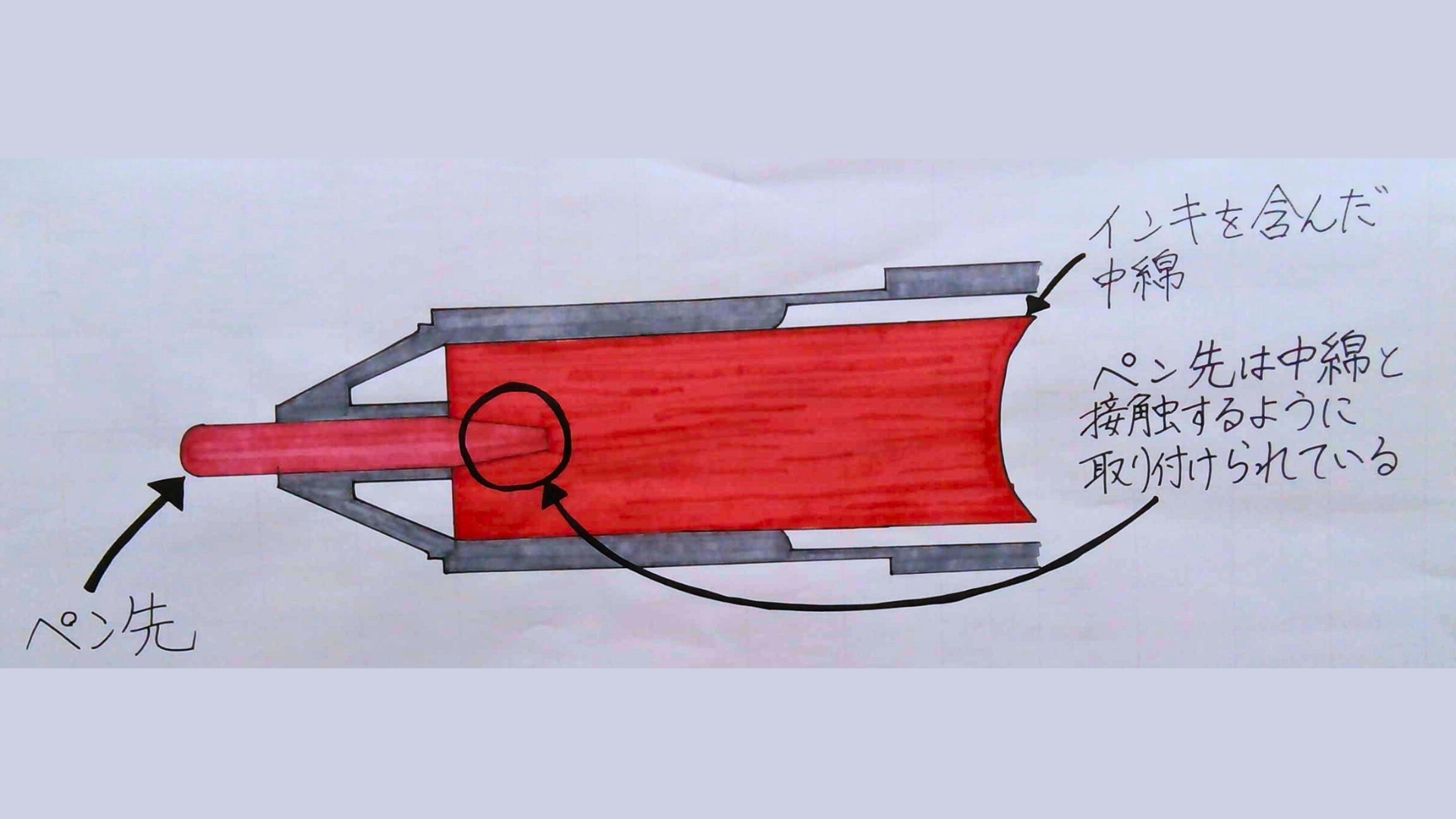

中綿式

マーキングペンの本体には、インキを含んだ中綿(インキ貯蔵体)が内蔵されており、ペン先はその中綿に接触するように取り付けられています。

インキは毛細管現象によって中綿からペン先へと伝わり、ペン先を筆記面にあてることで書くことができます。

★利点:気圧の変化による影響を受けにくい点

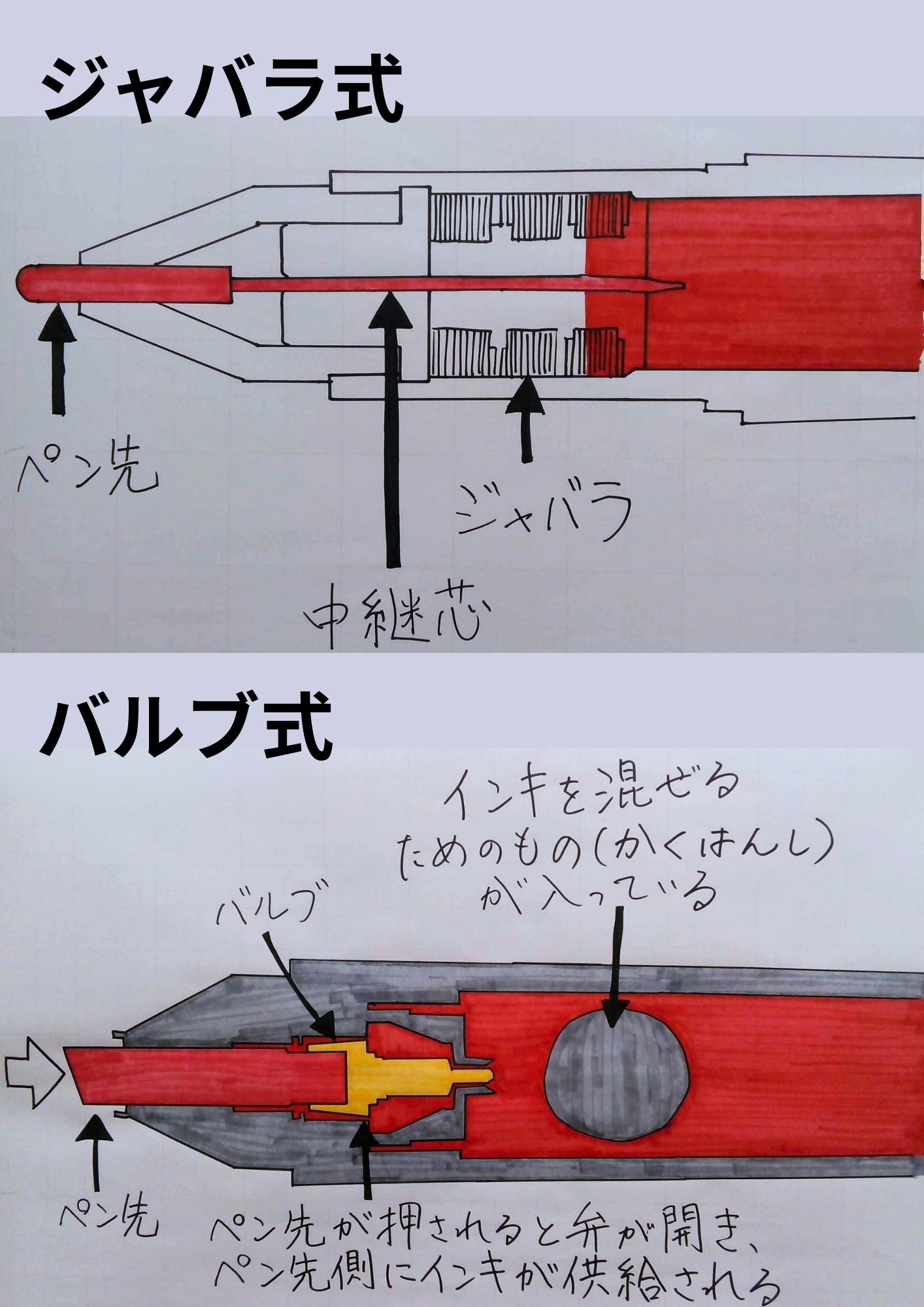

直液式

直液式は中綿式と異なり、本体にインキを直接充填しています。

供給方式にはジャバラ式とバルブ式があります。

ジャバラ式:中継芯とジャバラで流量を調整する

バルブ式:筆記時にバルブが開いてインキを供給する

★利点:インキ残量が見えやすく最後まで使え、バルブ式は粘度の高いインキも使える点

インキの種類

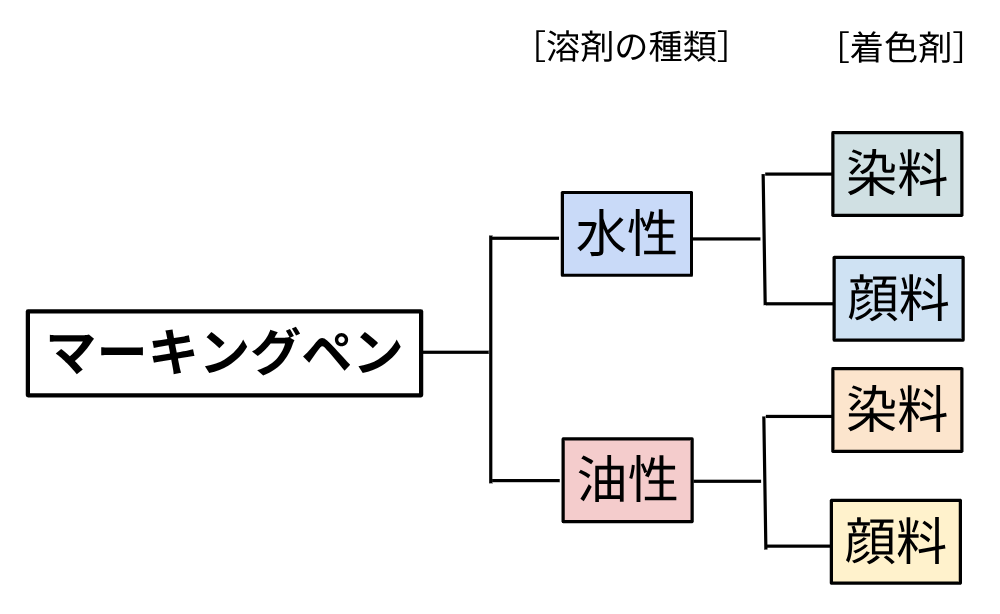

インキは、溶剤と着色剤の組み合わせによって分類され、下の表のようになります。

インキは溶剤によって水性と油性に分けられます。水性は主に水を、油性は揮発性有機溶剤を使用します。着色剤は、水や溶剤に溶けるものを染料、溶けないものを顔料と呼びます。一般に、染料は布を染める材料に、顔料は塗料や化粧品などに用いられます。

”フリクション”>

消せるマーキングペン ”フリクション” は 日本が開発

ボールペン

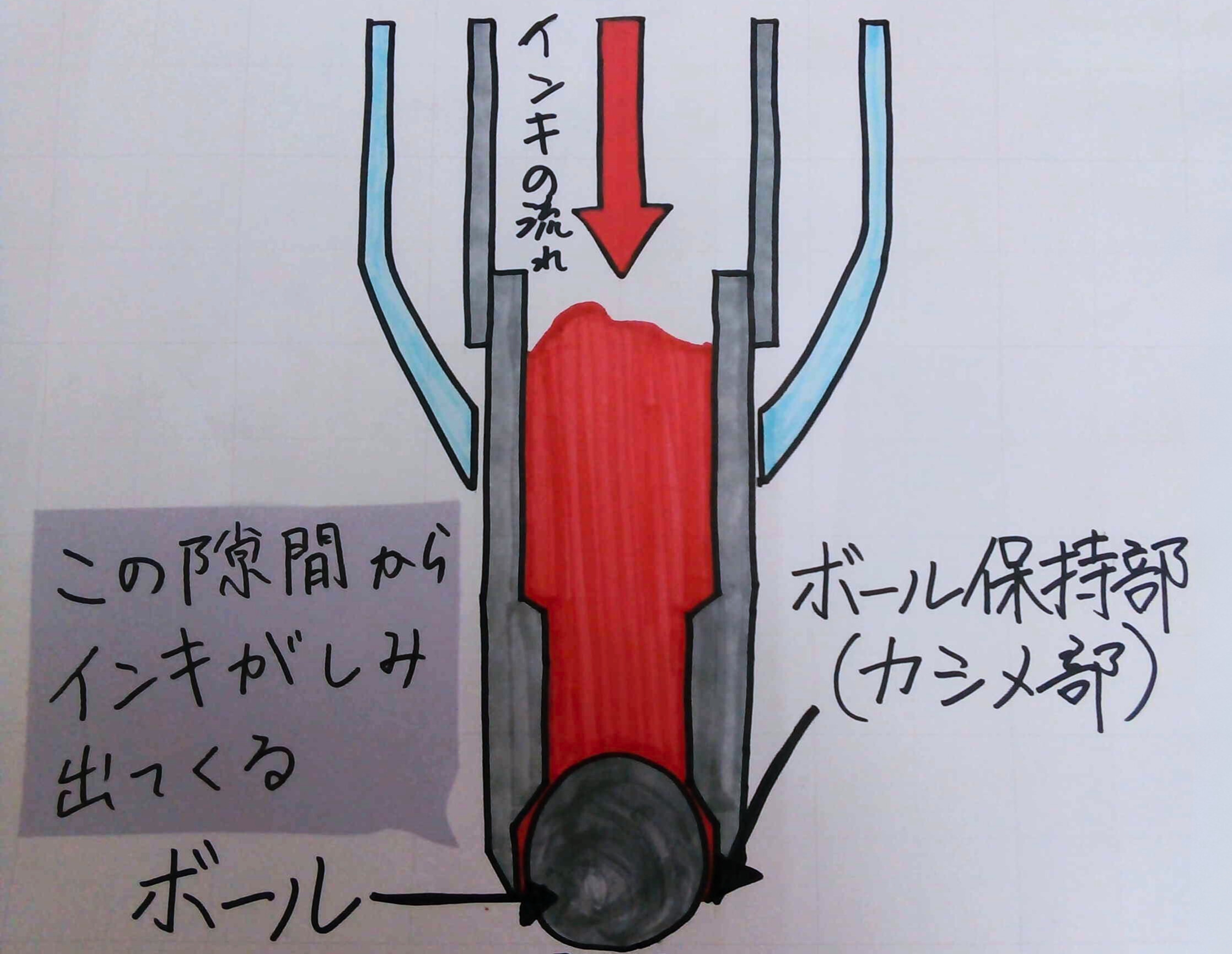

ボールペンとは、ペン先に小さな鋼球を内蔵してあり、運筆とともに回転することで軸内のインクを滲出させて筆記する構造を持つ筆記具です。正式名称は”ballpoint pen”です。

ペン先の仕組み

ボールペンの先端(チップ)は、精密機械でミクロン単位に加工されています。その高い精度によって、ムラのない線となめらかな書き味が生まれます。一見丈夫そうに見えますが、チップはとても繊細です。物を突いたり穴を開けたりすると先端が傷つき、書き味が悪くなったりインキが出すぎたりする原因になります。

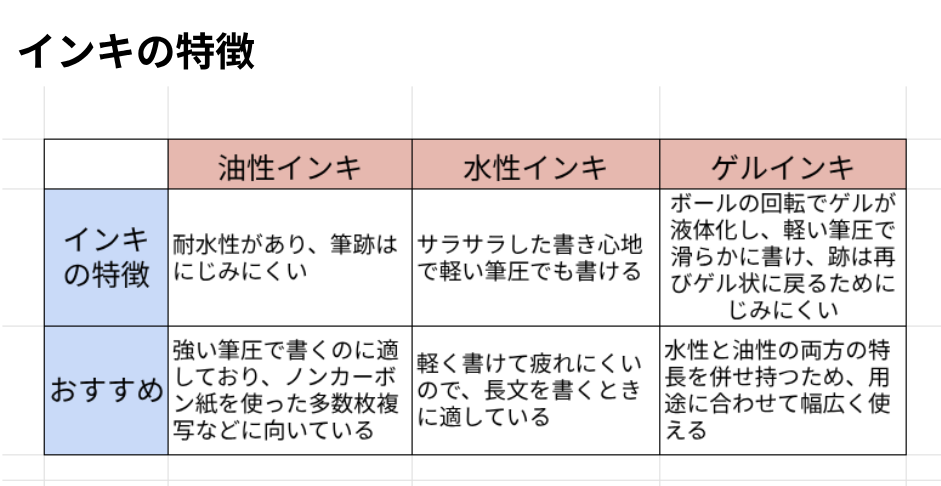

インキの種類

ボールペンのインキは、主に溶剤・色素・樹脂などからできています。油性インキは有機溶剤をベースとし、高粘度でにじみにくい特徴があります。水性インキは水をベースとし、発色が鮮やかで筆記が滑らかです。水性ゲルインキは水性インキをゲル化したもので、水性インキの一種に含まれます。色素には染料と顔料があり、樹脂は色素を紙に定着させるとともに、粘度や耐久性を調整する役割を持ちます。

低粘度インキ も 日本が開発 ”サラサドライ”など広く使用

課題と取り組み

文具の現状と課題

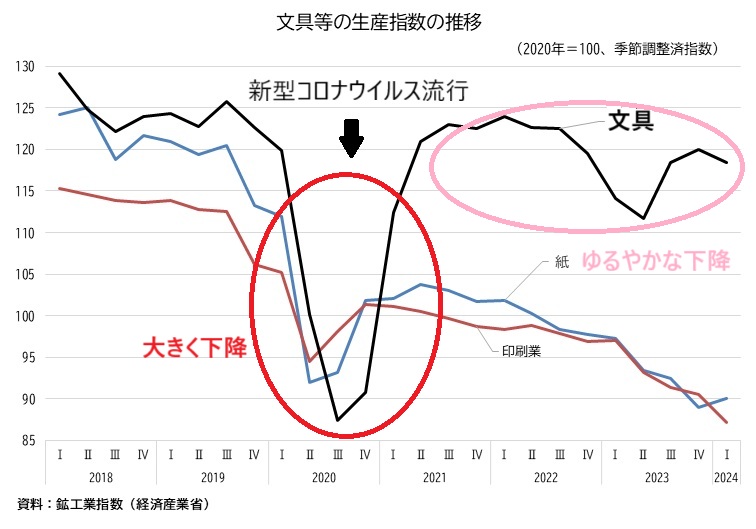

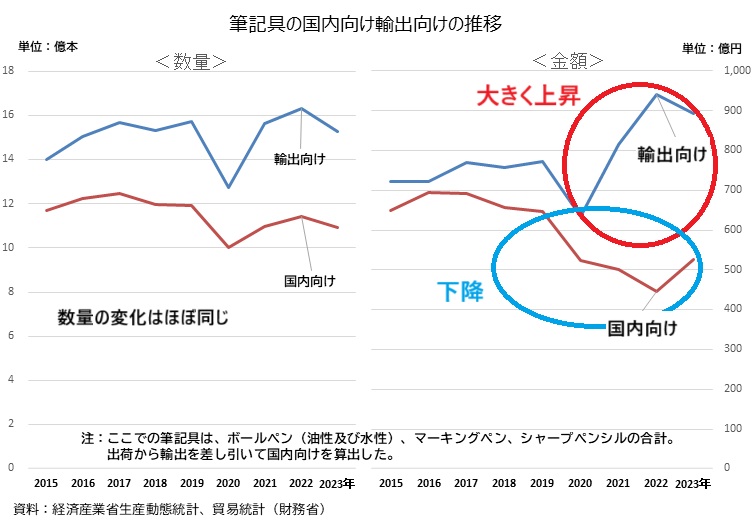

新型コロナウイルスの流行後、文具の生産指数は回復しましたが、その後、下降傾向にあります。

国内では販売額は伸び悩み、ゆるやかに下降しています。海外では日本の文具の人気により、輸出向けの販売額は大きく上昇しています。

歴史的背景 ~文具との関わり~

日本の高い技術力は、日本人の文具との強い関わりに起因すると考えられます。それは、文具の今を紐解く上で、欠かせません。

| 日本 | 海外 | |

| 和紙の使用 | 7世紀 8世紀:使用法・品質を選別<例>正倉院 | (ヨーロッパ) 13世紀 |

| 主な文具 ⇒特徴 | 筆・鉛筆 ⇒多様な文具が必要 用途に合わせ多くの種類 | ボールペン・万年筆 ⇒書くに特化 使い捨てなどシンプル |

| 現代への影響 | 見た目・使いやすさの追求 ⇒多種多様な文具 | 持続性・耐久性 ⇒1つを極める |

文具との関わりの違いが、現在の文具に対する意識の違いに繋がっていると考えます。

文具との長い関わりが、日本の文具の開発、技術向上を支える=世界で唯一無二の文具

現代の流れ

スマホやパソコンの普及により、全世界で文具を使う機会が減少しています。国内では、世界のペーパーレス化の流れを受け、「書く機会」自体の減少が見られます。

海外では、日本の文具の機能性、デザイン性の高さが注目を集め、安価なこともあり、文具の売り上げが伸びています。

ずっと文具と関わってきた日本で販売額が減少、海外での価値や評価の上昇は、将来的な需要減少や海外製品との競争に対応するため、技術革新と新しい価値づくりが鍵となると教えてくれます。

観光客にも人気!

時代の流れの影響

日本 デジタル化・ペーパーレス化 + 価値観・評価:変化なし ⇒ 販売額の減少

海外 デジタル化・ペーパーレス化 + 価値観・評価:上昇↑ ⇒ 販売額が急伸

※文具への意識変化が鍵

今後の展望と取り組み

文具の新たな可能性、私たちができる取り組みを考えるため、身近な実践などを取材しました。

〈浜松市〉

”現代の社会では、誰でも使いやすい=当たり前”になっている UD(ユニバーサルデザイン)は形を変えて、現代に浸透(インクルーシブ、SDGsなど)

※インクルーシブ=包括的な心のユニバーサルデザインも重要視(人への優しさなど)

〈入野協働センター〉

文具のリユース活動を未使用の物を対象に積極的に行っている

入口付近に回収ボックスを設置している

文具は、食品とは違い、使いまわしができるため、回収後の提供がしやすい

私たちの提案

デジタル・アナログでそれぞれメリット・デメリットがあります。近年、世界はデジタル化の波が押し寄せ、そちらに目が行きがちで、価値観も変化しています。そんな今だからこそ、文具(アナログ)に意識的に目を向ける重要性を感じます。

〈現代の問題点〉 〇 文具に対する意識が弱く、文具にしかない良さ、魅力に気付かない

そして、時代の流れに対する文具に求められるものが明確化していない

◯ 私たちが使いたいと思えるものは少ない(理由は色やデザイン性に重きが置かれる)

=ユニバーサルデザインではない

◯ 文具を買えない子も世の中にはまだまだいる

〈提案①〉 デジタル、アナログに偏らず、中立的な視点でそれぞれの特性、良さ、魅力などを分析する。その分析を生かし、デジタルとアナログが互いの特性が生かし合い、正の連鎖を生み出す将来を目指す。

〈提案➁〉 地域・社会の声を聴き、真のユニバーサルデザイン、障がい者や性別・年齢などの限定ない、私たちも使いたいと思える文具を考え、考案する。 〈提案③〉 文具に関する現状や情報を世の中に発信する。または、使わなくなった文具の寄付・リサイクルに積極的に行い、文具による絆も築けると良い。 ▶▶▶デジタルばかりではなく、アナログ(文具)でしかない部分を生かす

ご協力してくださった企業・団体

参考サイト・画像のサイト

- MONO SWITCH

- Hatena Blog

- 日本筆記具工業会 (マーキングペンTOP、ボールペンTOP)

- 経済産業省「文具等の生産指数の推移」「筆記具の国内向け輸出向けの推移」をもとに、

西遠女子学園高等学校1年星組作成 - pixabay